Fiche technique

Format : Broché

Nb de pages : 48 pages

Poids : 294 g

Dimensions : 25cm X 32cm

ISBN : 978-2-9700627-1-4

EAN : 9782970062714

Quatrième de couverture

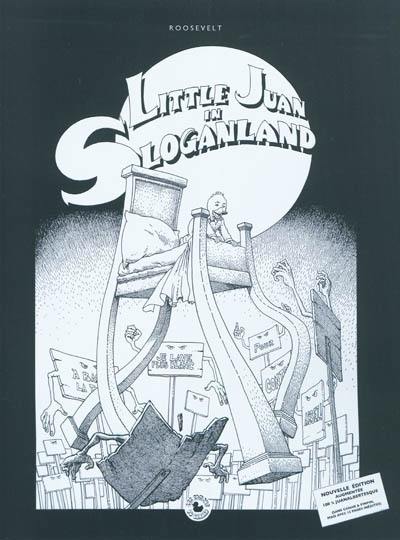

Little Juan in Sloganland

Il va sans dire que tous connaissent le chef-d'oeuvre de Winsor McCay, « Little Nemo in Slumberland ».

A l'instar de Nemo, Juanalberto rêve. Mais Nemo, en rêvant, se voyait propulser dans un univers magique, merveilleux, tandis que notre Juanalberto subit à Sloganland les revers d'un monde bureaucratique et stupide qui ne dépayserait pas Joseph K.

Cette deuxième édition est augmentée de sept pages inédites de Little Juan, conçues spécialemente pour le magazine Ink en 2009. Elle présente aussi huit pages où le personnage au faciès de canard est apparu, publiées dans des ouvrages collectifs à tirage confidentiel.

Dans la première édition, Juanalberto partageait les honneurs avec « Canar et Pinpin », une bande dessinée signée Otto. La série « Canar et Pinpin » a attiré l'attention d'un éditeur enthousiaste et fera bientôt l'objet d'une publication : ce sera un joli livre, ma foi, enrichi de quelques histoires inédites.

Ainsi, l'album que vous tenez entre vos mains, cher lecteur, ne contient que du pur jus onirique de Juanalberto... à une exception près, à la dernière page.

A propos de Juanalberto

Juanalberto est entré en scène en 1999, dans l'album « L'horloge », en tant que faire-valoir du couple Ian et Vi. Il fut tant remarquable dans sa prestation qu'il a été choisi pour personnage central de « La table de Vénus » et pour moteur, en quelque sorte, de « Derfal le magnifique ».

Dans la saga qui suivit, « A l'ombre des coquillages », il partage d'égal à égal - en tout cas en nombre de pages - la vedette avec Ian et Vi. Il revient, une année plus tard, dans un rôle titre teinté d'autobiographie, « Juanalberto Dessinator ». Il prend, ensuite, la place d'un personnage centenaire, classique entre les classiques, dans une parodie douce-amère dont le titre est « Little Juan in Sloganland ».

Son auteur, au moment de créer son site internet, en 2002, n'a pas hésité à le nommer comme son personnage fétiche (www.juanalberto.ch), même si la majeure partie est consacrée à la peinture et à l'illustration, domaines desquels Juanalberto est absent.

C'est dire ô combien Roosevelt aime Juanalberto.

Et pour cause : Juanalberto a une tête de canard. Pas le corps, non : ses mains sont des mains humaines, avec un pouce et des ongles ; ses pieds ne sont pas palmés, mais arborent fièrement des orteils. Et ainsi de suite. Mais sa tête de canard le rend inconditionnellement sympathique aux yeux de Roosevelt. La raison ? Nul ne le sait avec certitude. Nous nous trouvons ici devant un mystère.

A maintes reprises, des lecteurs ont demandé à cet artiste pourquoi il avait « choisi un canard » pour personnage de ses bandes dessinées. La question peut paraître peu pertinente, si nous remarquons que la plupart des personnages qui habitent les mondes inventés par Roosevelt sont issus de mélanges improbables entre animaux et humains, comme s'ils étaient des mutants sortis tout droit d'un roman de science-fiction apocalyptique... De loin, ils peuvent faire penser aux animaux des fables d'Esope ou La Fontaine, qui incarnent les humeurs des hommes ; de plus près, à certains être mythologiques, parfois monstrueux, qui ont enrichi la culture de nombreux peuples par le passé. Or, la science-fiction constitue une grande partie de notre ensemble de fables, ce sont des mythes de notre histoire contemporaine. Il est donc question de mythologie. Voilà un bon départ.

Une bande dessinée de Thor, super-héros créé par Stan Lee et Jack Kirby aux années 60, inspiré du dieu homonyme des Scandinaves, peut nous donner une piste apparement plus claire. En effet, dans une de ses aventures, Thor se voit confronté à un scientifique fou (un vilain sur trois de cette époque en était un) qui avait créé une machine accélérant le processus évolutif des animaux qui lui servaient de cobayes. Darwin a certainement fait plus d'un tour dans sa tombe, mais le fait est que les bêtes au cerveau primitif incapable du plus simple raisonnement, une fois soumises aux rayonnements de cette machine, devenaient non seulement intelligentes, mais leur aspect se rapprochait de celui des hommes : posture verticale avec appui sur les membres postérieurs, diminution de l'appendice caudal, des poils, des griffes... Seuls sur leurs visages (!) restaient des vestiges de leur animalité, retournant du même coup comme une chaussette les théories physiognomonistes qui firent rage au siècle des Lumières.

On sait que Roosevelt était un grand lecteur des comics américains aux années soixante et soixante-dix. Cette histoire avec Thor a dû lui faire une impression certaine.

Mais, à l'entendre, la tête canardesque de Juanalberto pourrait avoir une autre origine, plus enracinée encore dans ses jeunes années : les bandes dessinées de Carl Barks. Ce n'est pas impossible. Quand il parle de Barks, c'est comme s'il parlait d'une espèce d'ancêtre, au niveau ontologique, de qui il a tout hérité : le goût du dessin, la morale, l'attirance irrésistible pour la beauté, le perfectionnisme, l'affirmation à la vie.

Nous pourrions déduire que Juanalberto est un cousin distante de Donald ou de Scrooge (Picsou en français). A une différence près (et quelle différence !) : le regard.

Voilà, le regard de Juanalberto est celui d'un homme. C'est le regard de celui qui a quitté le monde enchanté et habite désormais parmi nous. Oserait-on boucler la boucle en affirmant que Juanalberto est comme un homme qui, soumis à une machine à la polarité inversée de celle du scientifique fou de Thor, est retourné physiquement à son amimalité primitive, son regard seul témoignant de son ancienne condition ?

Ma femme m'a appris que, contrairement à ce qu'affirmait l'aviateur lyonnais, l'essentiel est visible pour les yeux. J'ai fini par y croire, et Roosevelt doit aussi le croire, sinon il ne serait devenu ni dessinateur ni peintre. Si vous regardez bien, les yeux de Juanalberto sont ouverts à cet essentiel.

Dans les premiers albums de Roosevelt, Juanalberto vit dans un monde magique, habite dans un coquillage géant, ou dans une ville peuplée d'êtres mythologiques. Ou dans le désert, comme dans « A l'ombre des coquillages », endroit où les mythes les plus merveilleux sont nés.

Dans « Little Juan in Sloganland », Juanalberto a les yeux fermés, puisqu'il dort. Ses rêves ne sont pas faits du charme qui flotte dans l'atmosphère de ses premières aventures. Au contraire, le miroir d'Alice devient, dès la première page, la télévision : l'illusion envahissante, l'information inutile, le divertissement abrutissant. A partir de là, Juanalberto parcourt un château kafkaïen dont les couloirs sont tapissés de slogans, politiques ou publicitaires (ça revient au même). Mais, à l'inverse des personnages de l'écrivain tchèque, il ne cherche pas la justice ou le juge suprême. Il ne chercher rien, Juanalberto : il regarde. Même les yeux fermés. C'est là sa vertu.